「5インチゲージプロジェクト」と題して、学生たちと「人が乗れるミニ電車」をつくり、地域イベントに出展するなど、課外活動にも熱心な一関工業高等専門学校の原圭祐先生。この活動を通して学生たちに伝えたいこと、そして先生ご自身の原体験や原動力について話を伺いました。

切削技術の研究で、社会に貢献

-先生の研究テーマについてお聞かせください。

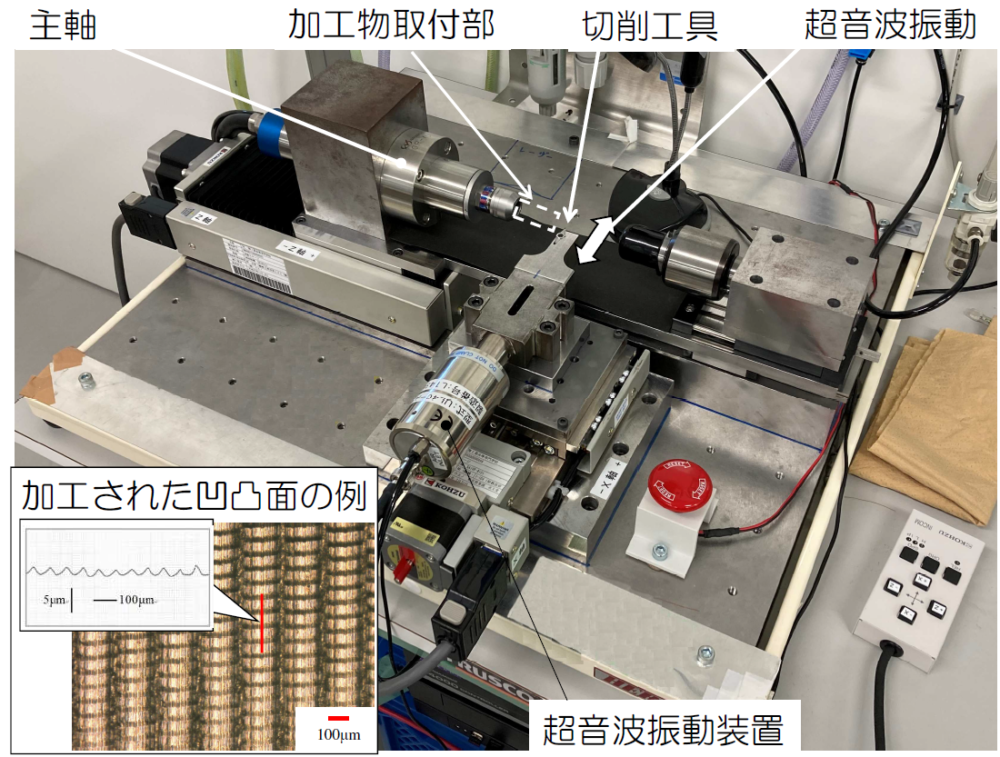

一言で表すと、モノを切ったり削ったりする「切削技術」です。硬かったり粘性が高かったりと、加工が難しい特殊な素材を切削するための技術研究をしています。中でも、私が修士の頃からテーマに掲げているのは「超音波による切削技術」です。修士課程在籍の時に、超音波加工技術の第一人者の方の講演を聞き、超音波技術に関する理解を深めることができ、研究を加速させることができました。現在もその方や大学の先生とは定期的な情報交換を行わせていただいております。また、国内外の学会で定期的に研究報告ができるように、心がけております。

「超音波切削」は、削りやすさを改善できる効果があります。最近では、JSTの助成金などを受けて特殊ステンレスの加工、チタン合金の切削の研究を行ってきました。それらの研究を通じて、超音波切削により素材の表面にとても細かな凹凸を素早くつけることができることがわかりました。この凹凸によって、素材同士がこすり合うときの摩擦抵抗、摩耗を軽減できる可能性を見出しました。これを新たな研究テーマにして、科研費も獲得できました。

「コバルト」という素材があります。コバルト合金は「腐食に強い」「生体適合性が高い(金属アレルギーを起こさない)」といった特徴があるので、人工関節など医療の分野でも活用が期待される素材です。

しかし、コバルトは硬いうえに粘りがある金属で、削ると工具が摩耗したり、加工面にバリが生じるなどの問題が起きる加工がしづらい材料です。そこで超音波切削技術を使ってコバルト合金の加工をしやすくし、同時に加工面へ細かな凹凸を設けて摺動摩擦を減らすことができれば、この金属が持つ特性を最大限に活かして医療の発展に貢献できる大きな一歩になると考えております。

乗用鉄道模型制作の同好会が部活動へ昇格

-先生は課外活動も熱心にされているそうですね。

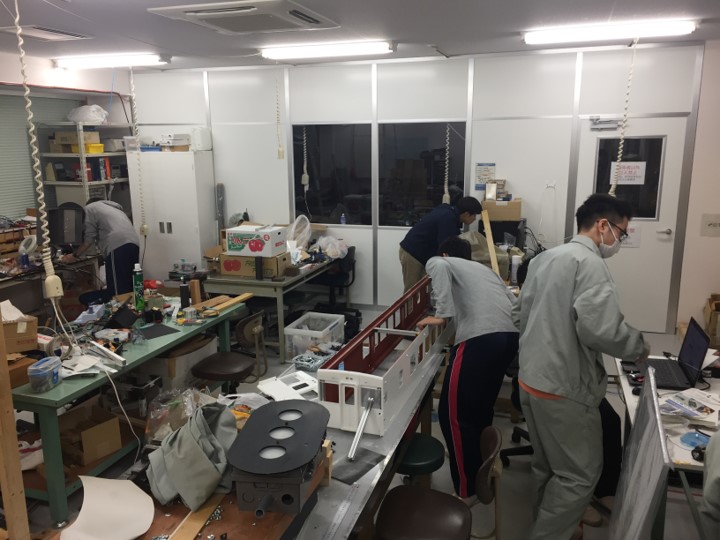

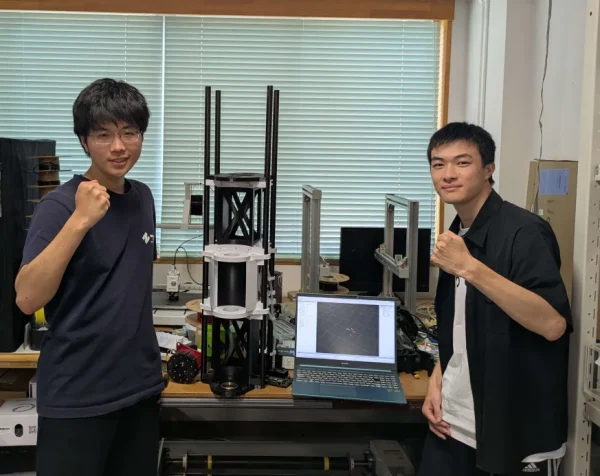

ええ。学生たちと電車の模型をつくる「5インチゲージプロジェクト」を進めています。「乗用鉄道模型5インチゲージ」は、簡単に言うと「人が乗れるミニ電車」です。ことの発端は、ある学生が「人が乗れる電車をつくってみたい!」と言ったことでした。それから鉄道模型やものづくりが好きな学生が集まって、「技術総合研究同好会」を発足したんです。

最初は6名でスタートし、現在のメンバーは14名。鉄道が大好きなゴリゴリの「テツ」もいますが、その周りの友達や、鉄道模型に限らずものづくりが好きな人たちが集まって、同好会の活動は熱気を帯びていきました。

レールを敷き、車両をつくって走らせるまでに一年くらいかかりましたが、何度も試作を重ねて今では学校の駐車場を一周まわれるくらいのものが完成しました。毎年、学校祭では地域の子どもたちから大好評です。学外でも地域のイベントや鉄道模型の展示会に呼ばれることもあり、そういった実績を認められて今年4月には同好会から部活動へと昇格することができました。

-先生は、もともと鉄道がお好きだったんですか?

それはもう(笑)。ものごころついたときには車や電車が大好きで、ミニカーを集めていたんです。鉄道にのめりこんだのは小学2年生のとき、中学生のいとこと旅をしたのがきっかけでした。

「夢中になる」ことが、自分を磨く

-先生が夢中になったように、学生たちにとっても「課外活動」が大切な学びの場なんですね。

模型といえども、「5インチゲージ」をつくるのはすごく大変なんです。企画からスタートし、設計してそれを実現するためにはどのようなパーツ・材料が必要かを予算も含めて考え、どんな加工が要るかを話し合う。製作し、走らせてみて問題ないか確認をする。人が乗るものなので、車両、軌道ともに事故が起きないよう安全には細心の注意を払います。

こういった一連の流れには、ものづくりの現場で必要なことがすべて詰まっています。ものづくりの楽しさとそれに伴う難しさ、達成したときの喜びが、この活動を通してすべて体験できるんです。

昨年からコロナ禍で学外のイベント出展が減っていますが、以前は年に3~4回は地域のイベントなどに呼ばれて試乗体験をしていました。今年は状況次第ですが、出展の予定が一つ決まっています。たくさんの人に試乗してもらって、「5インチゲージをきっかけにものづくりに興味を持った」という小中学生がいたらいいなと思っています。

-先生の教育方針は?

高専に入学したときに、先生から言われた言葉が印象に残っています。「君たちは生徒じゃない、学生だ。学生は自分で考え、責任を持って学ぶ立場である」と。

だから私も同じことを伝えています。「高専は規則が緩やかで自由な環境であるが、その行動には責任が伴う。自ら意思を持って、勉強できるように成長しなさい」と。高専は設備に恵まれているし、先生方も「やりたいことがあれば何でもやりなさい」と言ってくれる。学生たちには、そんな環境を活かして何か夢中になれることを見つけて、自分の高みを目指してほしいと願っています。

原 圭祐氏

Hara Keisuke

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 機械・知能系 准教授

2000年 苫小牧工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2002年 長岡技術科学大学 工学部 創造設計工学課程 卒業

2004年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 創造設計工学専攻 修了

2007年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 情報・制御工学専攻 修了

2008年 一関工業高等専門学校 助教。講師、准教授を経て

2017年より現職

一関工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏